「弛(たゆ)まざる技術の向上」を胸に。——100年企業の建設現場で、学びを積み重ねる若き技術者

written by ダシマス編集部

馬野建設株式会社

鳥取県東伯郡に本社を構える馬野建設株式会社。創業から100年以上、地域に根ざした総合建設業として、道路・橋梁・河川などの土木・舗装工事を中心に、建築・住宅まで幅広い事業を手がけています。大手ゼネコンのように専門分野を分けるのではなく、現場ごとに最適な施工を柔軟に担う“オールマイティーなゼネラリスト集団”。

鳥取県を中心に、地域の暮らしを支えるインフラづくりに日々取り組んでいます。

その現場の最前線で、若手ながらも確かな信頼を集めているのが、入社4年目の春山神紀(はるやま・こうき)さん。大学時代には「ツナガルドボク」という学生団体に所属し、建設業の魅力を発信。就職活動では馬野建設を選び、内定後には前例のない長期インターンを自ら志願。新卒入社前から現場に立った行動派です。

なぜ彼は建設の道を志したのか。そして、なぜ数ある企業の中で馬野建設を選んだのか。本取材を通して浮かび上がったのは、個人の生き方と会社の哲学が響き合う「100年企業の中核」としての馬野建設の姿でした。

入社4年目 春山 神紀 (はるやま こうき)さん

大学時代には「ツナガルドボク」という学生団体に所属し、建設業の魅力を発信。就職活動では馬野建設を選び、内定後には前例のない長期インターンを自ら志願。新卒入社前から現場に立った行動派。

「土木という世界もあるぞ」——祖父の一言と震災が導いた、建設への道

工作に夢中だった幼少期

──小学校の図画工作の授業で、工作の時間が大好きだったという春山さん。ジャンルを問わず、ものづくりに夢中だったといいます。

中でも最初は「建築」に憧れていたものの、少しずつ変化がありました。建築はデザイン性が強くて、その領域には少し苦手意識があって。でも“つくる”こと自体はずっと好きだったんです。

当時は建築と土木の違いも分からなかったんですが、祖父の「土木という世界もあるぞ」という一言が、この道に導いてくれました。

──そして決定的なきっかけとなったのが、”東日本大震災”でした。

明確に建設業の道に進もうと思ったのは、東日本大震災で防災の情報に触れたことが大きいです。テレビでひたすらCMが流れていて。流されていく街を見て、”公共インフラ”って、命を守るのにこんなにも必要なんだ。と感じました。特に、土石流発生時の”砂防堰堤(さぼうえんてい)”がこうやって活用されているんだ”と知って、「やろう」と思いました。

大学時代、「ツナガルドボク」で建設業の魅力を発信

──鳥取大学工学部の社会システム土木系学科へ進学した春山さん。そこで出会ったのが、学生団体「ツナガルドボク」でした。大学のホームページでこの団体を見つけ、オープンイベントに参加。そ の場で「僕も入らせてください」と自ら声をかけたといいます。

大学生だからこそ自由に動ける活動がしたかったんです。ちょうどいいなと思いました。

──「ツナガルドボク」は、建設業の魅力を学生の立場から発信し、地域や企業とつながりながら活動する団体。イベントの企画・運営を通して、建設業のリアルに触れる機会も多かったそうです。

建設の道を学びながら、社会の人たちと関わる経験ができたのは大きかったです。その経験が、後に馬野建設との出会いへとつながりました。

ここなら将来が見える。——肌で感じた、馬野建設というチームの温度

シンプルな就活の軸

——春山さんが就活の前提に置いたのは、”建設業・鳥取・現場監督”という3つの軸。 数ある企業の中で、春山さんが最終的に選んだのは、創業100年を超える老舗・馬野建設。

仕事内容だけだと、どの会社も似ている部分があります。だから、実際にインターンに参加して決めようと思いました。そこで働く人たちがどういう空気感か、一緒に働きたいと思えるか、仕事はやりたいと思えるか。全部感じた上で、そこで歩んでいけるイメージが湧くのか・・・。馬野建設は、未来がはっきりイメージできる会社でした。

他社と違った、馬野建設の“現場の空気”

働いていれば当然、不満が出てくることもあると思うんです。でも、それをインターンシップ生にどう伝えるかは、人や組織の姿勢が表れる部分だと思いました。

他社のインターンシップでは、そういった声を学生ながらに一意見として受け止めていました。

——一方で、馬野建設の現場では、空気がまるで違ったといいます。

「こういう場合はこうしたらいいよ」と建設的なアドバイスをもらえたり、質問するとしっかり答えてもらえたりして。自分の中で“入社しても良いコミュニケーションができる”イメージがはっきり湧いたんです。

たまたま行った現場が良かっただけかもしれません。いずれにしても、自分にとってはそれが大きな判断材料になりました。

——決して一面だけで語らず、言葉を選びながらも“肌で感じた違い”をまっすぐに伝えてくれた春山さん。その語りからは、彼が馬野建設に見出した“人間性”の深さがにじんでいました。両者のあいだに流れているのは、100年企業の根を支える“感謝や誠意の文化”です。

「守るために、変わり続ける」——技術を磨く文化

働いて実感する、馬野の強さ

弊社の社訓にもあるんですけど、“弛まざる技術の向上”という言葉があります。 働いている人たちは、“これでいいか”で終わらせない。求めるところは徹底的に求めて、技術を磨いていく。その積み重ねが会社を前に進めていると思います。

──春山さんが感じるのは、“変わらない努力”と“変わり続ける姿勢”が同時にあること。

先輩たちは従来のやり方を大切にしながら、新しい技術を積極的に取り入れて施工しています。その姿勢こそ「弛まざる技術の向上」だなと感じます。

技術を磨く仕事の実例

──その具体例が、重機の自動化施工です。

以前は監督が現場に目印を立てて作業していましたが、今はそれを3次元データとして機械に入力します。すると機械が自動で指定の面まで動くんです。今は半自動ですが、将来的には完全自動化が進むと思います。事故が減って、生産性も上がる。現場がどんどん変わっています。

──他にも、春山さんが中心となって推進している新技術があるといいます。

今、私 は“BIM/CIM”という新しい情報化施工の担当をしています。これまでは2次元の図面で進めていた設計を、3次元モデルに置き換え、誰が見ても分かる形で共有できるようにしています。また、施工に関する材料や寸法などの情報を3Dモデル上で再利用する仕組みも整えています。情報整理が格段に進み、仕事の精度と効率化が飛躍的にあがります。国土交通省が推奨しているこの取り組みを、リードしていく役目を担いたいと思っています。

毎日が壁で、毎日が学び

入社後の壁と改善の日々

──新技術の推進も担い信頼を集める側で、日々は難所の連続です。

覚えることが本当に多いので、常に考えながら動いています。明日は何をしようか、今日はどう進めようか。大きな壁がたまにある、というより、毎日が壁で、学びの積み重ねです。

──日々どんなことを学んでいるのか。その答えは想像を超えるものでした。

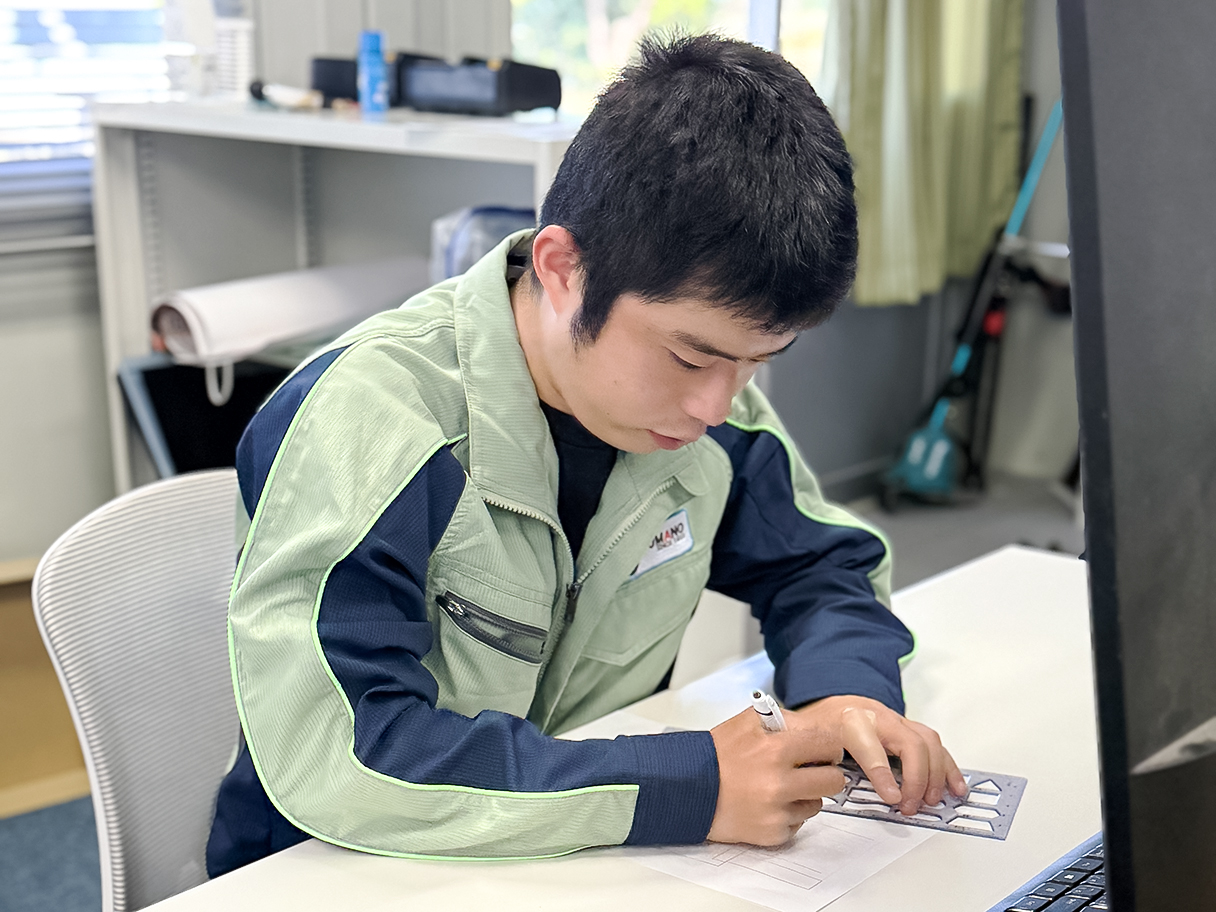

現場監督の仕事は、一言でいえば“管理”です。お金の管理、品質の管理、安全の管理、工程の管理、出来形の管理など、現場によって内容もすべて異なります。道路や橋、護岸など、種類によって求められることも違います。同じ現場は一つもないので、常に学び続ける感覚があります。

図面ひとつとっても、作って終わりではなく、作業員さんに「どうやって作るか」「なぜそう作るのか」「どんな基準を守るか」まで説明できて、はじめて現場が動きます。自分が理解していないと説明できない。だから、理解する努力を欠かさないようにしています。

学びの起点は、すべて現場の中にあります。分からないことがあれば、共通仕様書や施工手順書、社内の資料などから必要な情報を探します。何を見たらいいかわからないときは、先輩に聞きます。教えてもらったことを現場で試して、”次に生かす”。その繰り返しです。

若手同士で学び合う機会

──そんな経験や知識を共有し合える場作りも、盛んに行われています。

「新鋭の絆(若手の会)」という集まりがあって、40歳未満のメンバーで各現場を見学し、担当者の話を聞いたり、課題を出してチームで考えたりします。懇親会もあって、部署や年齢を越えて交流できるんです。 ほかにもクラブ活動があって、私はゴルフクラブに参加しています。年に2回コンペがあって、先輩や上司とも自然に話せるのが楽しいですね。

最高峰の資格すら人生の通過点に

終わりのない学びを、生きる

──活躍する若手はどんなキャリアを見据えているのでしょうか。

将来的には、現場代理人や監理技術者といった責任ある立場で仕事をしたいです。そのために今は資格の勉強をしています。大学の指定学科を卒業していれば技術士補までは申請でもらえるので、そこからさらに経験を積んで技術士を目指しています。

──春山さんが目指しているのは、“技術士”という最高峰の資格。ただ、資格の取得は通過点にすぎ ないと、春山さんは語ります。

技術士の資格取得には一定の実務経験年数が必要ですが、現場は一つとして同じものがない。 結局は、どんな状況でも対応できる力が必要です。だから、一人前になっても学びはずっと続くと思います。

──言葉の端々から、学びを“終わりのないもの”として楽しむ姿勢を感じます。それはまさに、「弛まざる技術の向上」を掲げる馬野建設の精神を反映していました。

最後に。就職活動中の学生に、春山さんらしい助言をください!

私は、馬野建設の内定後に“働かせてもらえませんか”って自分からお願いしたんです。おかげで入社前にリアルな仕事の流れを体験できたので、ギャップはほとんどありませんでした。

入社して“イメージと違った”というのは、学生のうちにいくらでも防げることだと思います。納得いくまで調べて、話を聞いて、自分の未来を描いてみてください。悔いがないように、自分が本当に目指したいものを探してほしいです。

人生100年時代、とりあえずやってみる、やりたいことを続けてみる、 自分の今やりたいことに熱中することも大事だと思います。情熱を注げるものを見つけて活動していけば、人生はきっと楽しくなる。 その中で、馬野建設が“やってみたい”の一つになれたなら——それほど嬉しいことはありません。

(取材・執筆:貞光 智菜)

馬野建設株式会社の詳細・採用情報はこちらから

◆HP:https://www.umano.co.jp/index.html

◆求人情報:https://www.umano.co.jp/html/recruit_new.html